星巴克换新制服引争议:是成背景板还是标准化?

当星巴克在 4 月 14 日宣布从 5 月 12 日起北美门店员工统一换上 “黑色上衣 + 卡其 / 黑色 / 蓝色牛仔裤 + 经典绿围裙” 的制服时,这个原本看似平常的品牌形象调整,却意外在网络引起了关注。有人觉得员工从此像 “复制粘贴人”,有人担心夏天穿黑 T 会热到 “蒸咖啡”,还有人抱怨刚买的星巴克衬衫突然不合规 —— 这场关于制服的讨论,其实悄悄掀开了企业管理和公众感受之间的微妙矛盾。

星巴克这么做当然有自己的考量。他们说,统一制服一是为了让顾客走进任何一家门店都能感受到熟悉的氛围,二是想让员工省去每天琢磨穿什么的烦恼,更专心做咖啡、和顾客聊天。这个逻辑听起来挺合理,毕竟品牌想要给消费者稳定的体验,也想帮员工简化日常流程。但问题在于,企业的 “为你好” 和员工、顾客的真实感受之间,似乎存在着不小的温差。

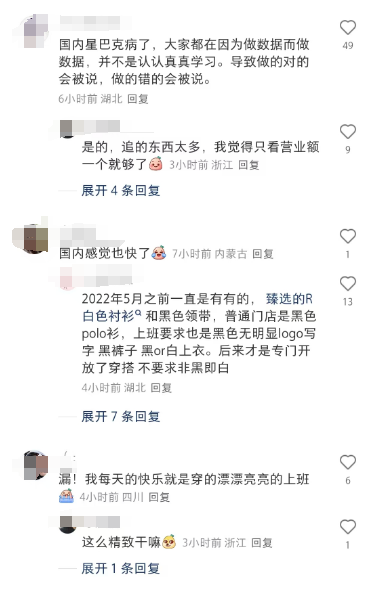

先说员工这边的反馈。很多人首先受不了的是实用性问题:黑色棉质 T 恤在夏天本来就吸热,而星巴克门店为了保存食品,通常会把空调开得很足,员工们在店里常常经历 “冰火两重天”,闷热感让人很难舒服工作。更让他们觉得失落的是个性表达的空间被压缩了。以前星巴克允许员工穿浅色系衬衫、染头发,甚至戴低调的帽子,这种相对自由的着装政策让大家觉得能在工作中展现一点自己的风格,现在突然要求 “全黑上装”,不少人觉得像被剥夺了工作中的 “个人标签”。还有经济上的小烦恼:很多员工刚按之前的标准买了衣服,现在说换就换,企业又没有补贴,只能自己掏腰包重新置办,难免心里觉得委屈。也有人持不同的观点,认为“这样挺好的,上班就该穿得统一,下班就穿自己喜欢的”,也有网友觉得“这是一种新的体验生活”

消费者的感受也值得琢磨。有人指出,星巴克杯子上总能看到店员画的笑脸,充满人情味,可轮到员工自己,却要穿得千篇一律,这种反差让人觉得 “第三空间” 的温度好像降了。现在的年轻消费者,尤其是 Z 世代,越来越看重个性化体验,像蓝瓶咖啡就允许员工自由着装,更强调咖啡师的专业能力而不是制服统一,这种灵活的风格反而更能抓住年轻人的心。星巴克这次的 “复制粘贴” 策略,让一些顾客担心以后走进每家店都像走进 “标准化工厂”,少了那种独一无二的亲切感。

其实从行业来看,星巴克的这次争议也给其他企业提了个醒。比如麦当劳之前设计新制服时,花了不少心思收集员工意见,做了四轮调研,收到近 4 万条反馈,最后推出了 8 款适合不同岗位的制服,既考虑了实用性又兼顾了美观,这种让员工参与设计的做法就很得人心。还有咱们国内的例子,星巴克在中国一些城市的门店,比如成都太古里店,就允许店员穿咖啡渣染色的特色衬衫,既有品牌辨识度又融入了本地文化,这种 “全球统一标准 + 本土灵活创新” 的思路,其实平衡得不错。另外,制服的材质和功能也很关键,像祥鹏航空之前推出的新制服,用了再生材料,还加入了东方美学元素,既环保又让员工有自豪感,如果星巴克在黑色 T 恤里加入一些透气、降温的技术,说不定员工的抱怨会少很多。

说到底,这场关于制服的争论,核心是大家在问同一个问题:当企业想要打造整齐划一的品牌形象时,该怎么平衡员工的感受和消费者对 “温度” 的期待?员工不是简单的 “品牌符号”,他们的舒适和个性表达,其实是门店服务温度的重要组成部分;消费者也不只是来买一杯咖啡,他们期待的是在 “第三空间” 里感受到的人情味。就像有网友说的:“如果员工都不能自在地做自己,星巴克提倡的那种温暖交流,又该从哪儿来呢?” 也许企业在做任何调整时,都该多听听一线员工和顾客的声音,毕竟真正能留住人心的,从来不是统一的制服,而是藏在细节里的尊重与关怀。