5 元成本卖 69 元,旱厕旁的咖啡造假窝点如何击穿食品安全底线?

近日,有消费者报警称怀疑在某网店购买的咖啡是假货!当北京消费者在某网店购买所谓的“促销咖啡”冲泡后散发出酸腐味时,他可能不会想到,这杯让他皱眉的饮品背后,是一条藏在旱厕旁的黑色产业链。

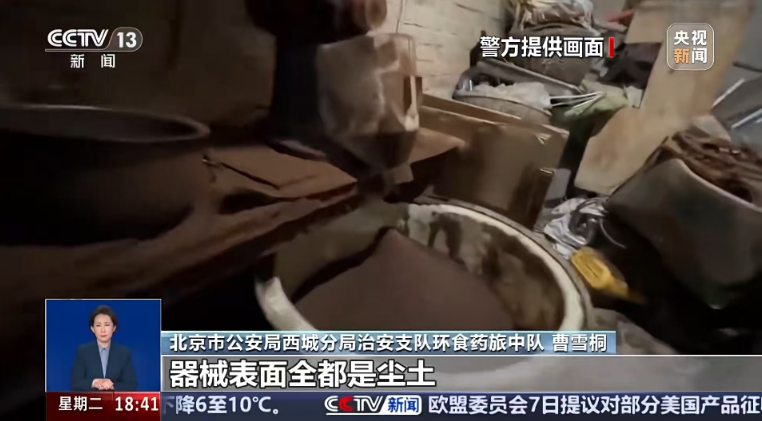

警方接到报警后立刻展开调查,经过警方顺藤摸瓜后发现,这家标榜“厂家直供”的网店,实际售卖的咖啡粉和糖浆均为三无产品。更令人作呕的是,其生产窝点离旱厕不足 5 米!潮湿的环境滋生蚊虫,散装咖啡豆直接堆放在沾满污渍的地面,磨粉后徒手装袋,糖浆则储存在长满霉斑的废旧矿泉水桶里。这样的“咖啡”,不仅毫无品质可言,更可能携带大肠杆菌、霉菌等致病微生物。

从5 元到 69 元的魔幻差价是从何而来?这造假者的暴利公式经嫌疑人供述的细节揭开了惊人的利润黑幕:单份成本约 5 元,标价 69 元 / 份(约为正品 1/3 价格),这种“价格诱饵”精准收割了追求性价比的消费者 。部分消费者为了节省,可能会在接收到一些网店投放的优惠券或者看到某些折扣活动后,没有经过仔细的查验是否为正品,就下手购买,从而上当受骗。

造假者通过“网店伪装术”躲避监管:用正规营业执照掩盖非法生产,以「促销活动」混淆假货边界,甚至利用消费者「嫌麻烦不维权」的心理,将投诉率控制在极低水平。此次若不是消费者坚持报警,这一链条可能长期隐蔽存在。

咖啡造假事件频发,暴露了线上销售的监管漏洞。部分电商平台对商家资质审核流于形式,甚至默许‘一证多用’‘虚假授权’。

根据《食品安全法》第一百二十四条,生产经营致病性微生物超标的食品,可处货值金额 10 倍以上罚款。此次案件中,造假者若涉案金额超 5 万元,将面临刑事追责。消费者应保留购买凭证,通过 12315 平台集体维权。

旱厕旁生产的本质,是对食品生产最小卫生标准的践踏。根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB 14881-2013),食品加工场所需与污染源保持至少 25 米距离,而该窝点显然连基础的防尘、防蝇、防潮都未做到,属于典型的「黑作坊」。

当“低价咖啡”与“健康风险”形成关联,损害的不仅是某个品牌,更是整个咖啡消费市场的信任。数据显示,2024 年中国咖啡市场规模已达 3000 亿元,而频发的造假事件可能导致消费者转向高价正品或减少饮用,对中小品牌冲击尤甚。

当消费者面向“诱惑”时如何破局?三招可以让你有效识别“毒咖啡”!

1. 警惕「骨折价」陷阱:以主流品牌为例,500g 优质咖啡豆成本普遍在 30 元以上,若售价低于正品 1/2,基本可判定为假货。

溯源查证:查看包装是否有 SC 食品生产许可编号,通过「国家食品安全监管平台」查询生产企业信息;正规品牌均提供批次溯源码,可追踪原料产地与加工流程。

维权工具:遭遇疑似假货时,保留订单截图、产品照片及检测报告,通过平台投诉(72 小时内响应)、12315 热线举报(罚款可达货值 10 倍)、刑事报案(涉案金额超 5 万元可追刑责)多渠道维权。

当“食品安全”沦为牟利工具,谁都不是旁观者。这起旱厕旁的咖啡造假案,暴露的是利欲熏心与监管盲区的双重病灶。对消费者而言,不仅要练就“火眼金睛”从而识别产品真伪,更要敢于对低价陷阱说“不”;对行业而言,更需建立更透明的供应链追溯体系,让造假者无处遁形。